Kolumne

Thomas Wollstein

Oktober 2004

…, innerhalb dessen ich mich fotografisch ausleben kann, ist in letzter Zeit enger geworden. Gleiches gilt für die Zeit, die zum Schreiben übrig bleibt. Sie werden das als Leser auch schon gemerkt haben, sowohl hinsichtlich der Länge meiner Artikel als auch hinsichtlich der fachlichen Tiefe. Ich hoffe, Ihnen aber trotzdem noch das eine oder andere Lesenswerte bieten zu können, und wenn ich Ihnen eines Tages nichts Neues mehr zu sagen habe, aber noch nicht mit dem Schreiben aufgehört habe, zwingt Sie ja keiner, diese Kolumne weiter zu lesen. Doch noch steht das Angebot.

Der „Rahmen“ in der Überschrift ist als Thema dieser Kolumne der Vergrößerungsrahmen.

Mein erster Vergrößerungsrahmen war einer für das Format 13x18 von Rowi, den ich mit einer Grundausstattung bekam, die aus einem soliden Meopta-Vergrößerer, drei Schalen 18x24, einer Tüte Fixiersalz (Die Veteranen unter Ihnen kennen Sie noch, die quadratischen gelb-roten Tüten) und einer Flasche Neutol NE sowie einer 100er-Packung TuraSpeed-Papier im sagenhaften Format 7x10 – cm wohlgemerkt! – bestand.

7x10 wurde mir schnell zu klein, und später auch 13x18. Lange Zeit habe ich danach ohne Vergrößerungsrahmen gearbeitet und randlos, zumeist auf gutmütigem, ohne weiteres Zutun hinreichend plan liegendem PE-Papier, vergrößert.

Danach kam, u.a. beeinflusst durch den Besuch einer Ausstellung von Henri Cartier-Bresson, eine Zeit, während der ich meinte, es gehe nichts über die Vergrößerung des gesamten Negativs einschließlich des unbelichteten (im Positiv dann schwarzen) Randes.

Damit haben wir die beiden wesentlichen Aufgaben eines Vergrößerungsrahmens auch schon erwähnt:

- Er hält das Papier plan und

- er definiert den Ausschnitt und liefert einen sauberen weißen Rand (ggf. um einen schwarzen Negativrand herum).

Für die, die dem Rotfilter zur Papierausrichtung nicht trauen, kommt noch

- die Funktion des Platzhalters zum Einstellen hinzu, d.h. der Rahmen muss einigermaßen rutschsicher sein.

Das klingt einfach genug, und man sollte meinen, ein Zubehörteil, das das leistet, wäre für relativ kleines Geld zu bekommen.

Dem ist leider nicht so, wie man leicht feststellt, wenn man Kataloge wälzt und die Preise für Vergrößerungsrahmen anschaut. Woran liegt das? Schließlich handelt es sich doch nicht um ein feinmechanisches Produkt oder eines aus wertvollen Materialien.

Am besten verstehe ich noch, dass es relativ aufwendig sein könnte, verschiebbare Maskenbänder mit einer solchen Präzision zu fertigen, dass die Bänder immer – auch nach Jahren der Benutzung – senkrecht aufeinander stehen; denn das ist eine grundlegende Anforderung: Die Bildbegrenzung muss rechteckig, nicht schiefwinklig sein.

Aber ist das der Grund für die hohen Preise?

Es gibt schon eine Reihe von Leistungsmerkmalen bei zumeist teureren Vergrößerungsrahmen, die einem das Leben in der Duka erheblich erleichtern können. Dazu gehört z.B. eine Möglichkeit, den Rahmen in offener Stellung stehen lassen zu können und damit beide Hände zum Einlegen des Papiers frei zu haben.

Wie dem auch sei: Ein geiziger Freund, seines Zeichens bekannter Master-Printer, verwendet seit Jahren als Vergrößerungsrahmen Papprahmen. Er schneidet einen dreischenkligen Rahmen für das grundlegende Format. Den Ausschnitt legt er dann fest, indem er unter dem Vergrößerer schaut, was mit aufs Bild soll und was nicht und danach die vierte Seite nach genauer Nachmessung mit einem Tacker fixiert.

Ich fand die Idee zunächst angesichts des günstigen Preises brillant, musste allerdings schnell feststellen, dass sich bei dickerer Pappe an den Ecken durch unter den Rahmen fallendes Licht (Schließlich liegt irgendwo immer ein Schenkel des Rahmens auf einem anderen.) unschöne Effekte entstehen können. Dünne Pappe auf der anderen Seite hatte den Nachteil, dass sie so instabil war, dass die Handhabung wenig Spaß machte, weil ständig der Vergrößerungsrahmen verknickt war.

Ich habe die Idee für mich also schnell wieder ad acta gelegt und war wieder auf der Suche nach bezahlbaren Systemen. Dabei gelangte ich durch PHOTOTEC und eine Bekannte, die das ihren durchaus hochwertigen konventionellen Vergrößerungsrahmen bei ebay verscheuerte, nachdem sie einen Versamask-Rahmen ausprobiert hatte, irgendwann an Herrn Zöpfl und sein Produkt.

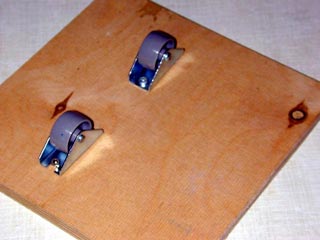

Das System ist schnell erklärt: Versamask besteht aus einem Grundbrett (in zumindest zwei verschieden großen Ausführungen) mit Bohrungen für Passerstifte und festen, d.h. unverstellbaren, pulverlackierten Stahl-Maskenrahmen, die auf dem Grundbrett durch je 8 Passerstifte festgehalten werden.

Das Fotopapier wird zwischen die Passerstifte gelegt und liegt dort unverrückbar. Dann wird darauf der Maskenrahmen gelegt, der dank seines hohen Gewichts auch störrisches Barytpapier hinreichend plättet. Ein Bild des Systems sehen Sie auf der Versamask-Homepage www.versamask.de.)

Wenn Sie sich wie ich in meiner Anfangszeit über die krummen Maßangaben auf den Fotopapierschachteln gewundert haben (Wer kommt schon auf 17.8 cm?): Die weitaus meisten Papierhersteller halten sich an das Zoll-System, und das auch sehr genau. Der Versamask ist darauf eingeschworen, d.h. die Bohrungen für die Passerstifte passen zu den üblichen Formaten. (Zu Ausreißern unten noch ein Wort.)

Die Vorteile eines solchen Systems sind klar:

- Die Ränder sind auch nach Jahren der Nutzung immer noch präzise rechtwinklig, da keine Verschleißteile vorhanden sind.

- Ausschnittposition auf dem Blatt und Rahmenbreite sind immer gleich, d.h. keine Abweichungen durch Verstellung oder Ungenauigkeiten beim Einlegen des Papiers.

Die Nachteile aber auch:

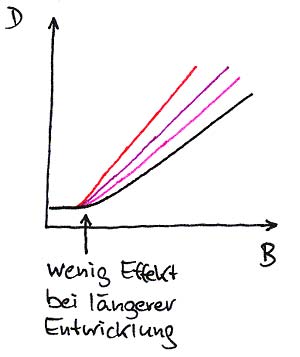

- Geringe Flexibilität hinsichtlich Ausschnitt- und Papiermaßen, da Rahmenabmessungen und Bohrungsabstände fix sind. (Dazu aber unten noch mehr.)

- Für jedes Format ein Rahmen nötig, das treibt die Kosten.

- Sie brauchen Ablageplatz für die Rahmen.

- Die Handhabung ist nicht ganz so bequem wie bei einem Vergrößerungsrahmen, der durch eine Gasfeder offen gehalten wird.

Da Herr Zöpfl so nett war, mir eine Test-Ausstattung zur Verfügung zu stellen, möchte ich Ihnen meine Erfahrungen mit dem Versamask-Vergrößerungsrahmen nicht vorenthalten.

Zunächst der allgemeine Eindruck: Alle Teile sind solide und präzise gearbeitet. Die Passerstifte weisen praktisch kein Spiel in den Bohrungen des Grundbretts und der Maskenrahmen auf. Das Grundbrett ist solide und schwer, was dazu führt, dass es ziemlich unverrückbar auf dem Grundbrett des Vergrößerers liegt. Leichtes Anstoßen birgt also nicht die Gefahr, dass der Ausschnitt nicht mehr stimmt.

Das Grundbrett ist mittel- bis dunkelgrau (etwa im Ton einer Graukarte) lackiert. Das macht es erforderlich, zur Scharfstellung und Ausschnittwahl ein weißes Blatt Papier aufzulegen. Es empfiehlt sich, dazu ein unentwickeltes, aber ausfixiertes und ausgewässertes Blatt Fotopapier im Zielformat zu nehmen, damit man es genau wie das nachher zu belichtende Blatt einlegen und mit dem Maskenrahmen abdecken kann. Nehmen Sie hierfür am besten PE-Papier, denn Barytpapier ändert mitunter bei der Nassverarbeitung durch Quellung seine Maße so sehr, dass es nicht mehr zwischen die Passerstifte passt.

Es gibt Leute, die behaupten, man solle sowieso immer nur auf ein Blatt Fotopapier fokussieren, um beim Scharfstellen die Papierdicke zu berücksichtigen. Aus meiner Sicht überschätzen diese Leute ihre Genauigkeit beim Scharfstellen. Es gibt auch Leute, die behaupten, der Vergrößerungsrahmen müsse mattschwarz lackiert sein, um eine Verschleierung des Papiers durch Reflexionen durchgetretenen Lichts zu vermeiden. Dazu habe ich in meinem Artikel vom September 2001 (Grauschleier) schon etwas gesagt.

Die Maskenrahmen sind schwarz lackiert und recht schwer. Es gibt sie in den verschiedensten Standardformaten ab 10/15 aufwärts, quadratisch, für schmale Ränder (5 mm, heißt hier NF für Normalformat) oder für Bilder, die nach der Klebebandmethode (oder meinem Klemmverfahren) getrocknet werden sollen (heißt hier Baryt), für quadratische Bilder (Mittelformat, heißt hier QF) und auch für verschiedene Platzierungen des Bildausschnitts auf dem Blatt (zentriert oder nach oben versetzt mit breitem weißen Rand, zentrisch oder nach oben versetzt; heißt hier Schmuckrand-Maske [SR]). Auf Wunsch werden auch gegen entsprechenden Aufpreis Masken nach Nutzerwünschen einzeln angefertigt.

Richtig schön für die Fans scharfer schwarzer Ränder ist, dass es auch Abdeckbleche gibt, die es gestatten einen schwarzen Rand einzubelichten. Dazu gibt es zu den Masken Abdeckbleche, die etwas kleiner sind als die Bildausschnitte der entsprechenden Maskenrahmen. Sobald man sein Bild belichtet hat, legt man das Abdeckblech in den Maskenrahmen und achtet darauf, dass es zunächst in der linken unteren Ecke gut anliegt. Dann schaltet man für einige Zeit das Raumlicht ein. Als nächstes legt man das Abdeckblech rechts oben an. Eine Darstellung des Verfahrens sehen Sie unter www.versamask.de/randtechn.htm

Der Versamask lässt sich auch für Kontaktkopien benutzen, siehe dazu www.versamask.de/kontaktkopie.htm

Bevor Sie sich noch fragen, warum ich nicht gleich den Artikel auf die Aussage „siehe www.versamask.de“ beschränke, noch ein paar Anmerkungen, die Sie dort nicht finden werden.

Kann man die Versamask verbessern?

Nachdem mir Herr Zöpfl ein Testset zur Verfügung gestellt hatte und ich es ausgiebig getestet hatte, kamen mir ein paar Anregungen für Verbesserungen:

Die Gummifüßchen des Grundbretts sollten aus meiner Sicht durch Gummileisten ersetzt werden. Warum? Ihr Abstand ist genau so groß, dass meinem Vergrößerer je nach Ausschnitt nicht mehr alle viere auf dem Grundbrett Platz finden. Dann steht der Rahmen nicht mehr horizontal. Das würde bei Gummileisten nicht passieren.

Anmerkung der Redaktion: die neueste Generation der Grundbretter besitzt statt der Füßchen diagonal aufgeklebte Moosgummistreifen.

Die Passerstifte sind aus mattglänzendem Stahl gefertigt. Da das Papier exakt an ihnen anliegt, kann es offenbar unter bestimmten Bedingungen – am ehesten bei der Schmuckranderzeugung mit Raumlicht – trotz der wirklich passgenauen Bohrungen im Maskenrahmen dazu kommen, dass sich im Bereich der Passerlöcher Lichteinbrüche ergeben, die winzige schwarze Flecken auf dem Papier hervorrufen. (Bei mir ist das nicht aufgetreten, wohl aber bei einer Bekannten – Danke für den Hinweis, Sandra.) Dem ließe sich durch Schwärzen der Stifte vorbauen.

Anmerkung der Redaktion: Seit Mitte 2005 werden mit der Versamask schwarz-verzinkte Stifte geliefert.

Schließlich noch ein paar Workarounds, um die Flexiblität des Systems zu erhöhen:

Abweichende Papierformate:

Forte-Papier, bei vielen wegen seines günstigen Preises und seiner guten Qualität sehr geschätzt, büxt aus dem Zoll-System aus. 24x30 ist bei Forte z.B. 24x31. Das ist aber kein Problem: einfach die Passerstifte an einer Langseite weglassen und dafür das Papier sorgfältig zwischen die verbleibenden 6 Stifte schieben. Sie haben dann auf einer Seite 1 cm mehr Rand, was aber kaum stören dürfte.

Weichen zwei Abmessungen des Papiers ab, kann man den Rahmen erfahrungsgemäß mit 4 Passerstiften (z.B. 2 oben und 2 rechts) immer noch einigemaßen verwenden, aber das macht wenig Spaß. Dann macht es bei hinreichend stabiler Vorliebe für ein solches Papier eher Sinn, sich einen Wunschrahmen anfertigen zu lassen (oder einen geschickten Menschen im Bekanntenkreis zu bitten, einen existierenden anzupassen).

Abweichende Wunschformate ohne Sondermasken:

Die Versamask eignet sich hervorragend für eine Kombination mit meinem eingangs erwähnten Passepartout-System. Wenn Sie sich aus dünnem schwarzen Fotokarton ein Passepartout schneiden, dessen Außenmaße genau dem verwendeten Papier entsprechen und das die kleinere Innenmaße aufweist als der Maskenrahmen, dann lässt sich ein solches Passepartout hervorragend auf das Papier und der schwere Maskenrahmen obendrauf legen. So können Sie beliebige leicht abweichende Formate erzeugen. Sie müssen nur genau genug schneiden können.

Herr Zöpfl wird mich sicher für diese Idee verfluchen und mir vorwerfen, die Ränder eines solchen Passepartouts seien nicht sauber genug, aber meine Erfahrung zeigt, dass bei guter Schnitttechnik und scharfem Messer ganz prima Ränder möglich sind.

Übrigens muss man gar nicht ganze Passepartouts schneiden: Man kann auch ein Rechteck aus Fotokarton schneiden, das unten an zwei Passerstiften anliegt und einen Teil des Bildausschnitts verdeckt und so den Rand an einer Seite (meist unten) vergrößert. Auf diese Weise lassen sich mit einer Grundausstattung von Versamask-Maskenrahmen auch ziemlich ausgefallene Formate erzeugen.

Fazit

Ich komponiere meine Bilder mit der Kamera vor dem Auge, was bedeutet, dass ich in den allermeisten Fällen sowieso das ganze Format auf dem Papier sehen will. Nur in den Fällen, wo ich in der Standortwahl nicht frei bin und dann doch am Rand Details ausblenden möchte, brauche ich die beschriebenen Abdeckpappen aus Fotokarton. Von daher kann ich gut mit festen Maskenmaßen leben. Mein Eindruck ist, dass ich da nicht allein bin, sondern dass viele Fotografen eine starke Präferenz für bestimmte Formate haben und nicht von Bild zu Bild wechseln. Dann ist die Versamask ideal.

Der Versamask ist nicht die konkurrenzlos billige Lösung aller Probleme – jedenfalls dann nicht, wenn man sich für alle denkbaren Fälle ausrüsten will. Er kann eine recht kostengünstige und dabei doch noch flexible Sache sein, wenn man eine Grundausstattung anschafft und mit Fotokarton nach Bedarf ergänzt.

Die Lage ist ernst – aber nicht hoffnungslos!

Kaum hatte ich meinen Test abgeschlossen (das war schon im Frühjahr der Fall), da teilte mir Herr Zöpfl mit, dass er die Herstellung des Versamask demnächst aus gesundheitlichen Gründen einstellen wolle. „Sch…!“ , dachte ich, „Da findet man mal eine Sache, die man guten Gewissens empfehlen kann, und dann gibt’s ausgerechnet die nicht mehr.“ Inzwischen gibt es im Wesentlichen noch Restbestände vom Versamask. Aber es scheint, die Lage ist nicht hoffnungslos: Heiland electronic hat seine Bereitschaft erklärt, das System zukünftig zu fertigen. Es sind noch nicht alle Fragen geklärt und es wird sicher nicht sehr schnell möglich sein, die Fertigung wieder aufzunehmen. Rechnen Sie also bitte mit einer "Versorgungslücke" in den nächsten Monaten. Vertrieben wird das System auch zukünftig exklusiv von PHOTOTEC.

Anmerkung der Redaktion: Versamask seit Ende 2010 eingestellt (Versamask)

Zu guter Letzt möchte ich Herrn Zöpfl danken, dass er mir angeboten hat, meine Testausstattung bei Nichtgefallen zurückzunehmen und mir, als sie mir doch gefiel, einen recht günstigen Preis angeboten hat, ohne zu wissen, was ich schreiben würde und obwohl ich die zuvor verabredete Leihfrist weit überschritten hatte. Er hat mich zu keiner Zeit in irgendeiner Weise beeinflusst, sondern schien auf meine Meinung, sei sie nun positiv oder negativ, einfach nur neugierig.

Eine spannende Angelegenheit (die zweite Hälfte)

Thomas Wollstein

September 2004

Als ich die erste Version dieser zweiten „Rate“ des Artikels zu schreiben begann, wollte ich das nach klassischer Art eines Kochrezeptes tun:

Sie brauchen … Nehmen Sie diese Zutat und verfahren Sie damit wie folgt… usw.

So wäre das ein sehr umständlicher Artikel geworden, den zu schreiben und zu lesen viel Zeit gekostet hätte. Zeit ist Geld, und Geld hat niemand übrig, der fotografiert. Also machen wir es anders:

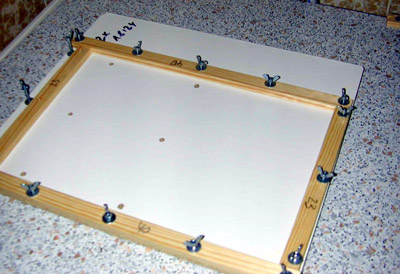

Das ist sie, die Lösung aller meiner Trockenprobleme. Damit ist denn auch schon das Meiste gesagt. Ein paar wenige Erläuterungen mögen denen unter Ihnen, liebe Leser, die – wie ich – die Neigung vieler deutscher Männer zur Heimwerkertätigkeit nicht in den Genen haben, helfen, das Bild besser zu verstehen und meine Trockenvorrichtung nachzubauen.

Keine Angst: Man muss kein Feinmechaniker sein, um diese Aufgabe zu lösen. Ich habe alle Löcher freihändig angezeichnet und gebohrt, die Holzprofile ebenfalls nach lockerem Markieren mit einem Bleistift freihändig gesägt usw. Nichts davon erfordert Millimetertoleranzen.

Besorgen Sie sich

- ein paar kunststofflaminierte Faserplatten. Die, die Sie vielleicht bisher für die Nassklebebandmethode verwendet haben, sind prima. Sie sollten ein wenig größer sein als das zu trocknende Format. (Wie viel „ein wenig“ ist, dazu gleich mehr.) 8 mm starke Platten scheinen mir günstig, bei kleinen Formaten tun’s sicher auch 6 mm, bei riesengroßen vielleicht lieber 10 mm.

- Holzprofile, z.B. 10x20 mm. Es muss kein teures Holz sein, Kiefer tut’s. Nadelholz ist zwar Dank seines Gehalts an Harz und Terpenen im Hinblick auf Archivsicherheit kein gutes Material für ein Regal, in dem man Fotos lagert, aber man muss m.E. keine Langzeitschäden befürchten, wenn man die Fotos für ein paar Stunden damit in Kontakt belässt, zumal nicht, wenn das nur am Rand geschieht. Aber wer ganz sicher gehen will, kann auch Metallprofile benutzen. Die sind allerdings schlechter mit haushaltsüblichen Mitteln zu bohren und zu sägen.

- eine Menge Schrauben, z.B. M4x40. Es sind wirklich eine Menge: für 2 Bilder 18x24 (s. Bild) brauche ich 16 Stück. Ich empfehle den Kauf nach Gewicht, da das meist billiger ist. (S. auch Anmerkung unter Muttern.)

Es sollten Schrauben ohne Rund-, Linsen- oder sonstige Sonderköpfe sein. Sechskantköpfe oder platte Köpfe mit Schlitz sind fein.

Die Länge der Schrauben ergibt sich wie folgt: Plattendicke + Holzprofildicke (die kleinere Abmessung) + Dicke von zwei Unterlegscheiben + etwas Platz zum Aufschrauben der Mutter. - entsprechende Unterlegscheiben, zwei je Schraube. Aber die Dinger sind eh Massenware, so dass Sie sie i.d.R. nur in 100er-Packungen oder nach Gewicht kaufen können.

- ebenfalls „jede Menge“ Muttern. Wenn Sie Schrauben und Muttern abgezählt und abgepackt kaufen, haben Sie gleich alles passend, aber meist teurer. Und es gibt so noch einen Nachteil: Sie bekommen Sechskantmuttern. Luxuriöser und – Sie ahnen es – etwas teurer, sind Flügelmuttern. Die haben dann den Vorteil, dass Sie sie besser ohne Werkzeug anbringen können.

Das ist es schon an Material.

Noch ein paar Tipps zum Aufbau:

Lochabstand

Bei wesentlich mehr als 10 cm hatte ich häufig Probleme damit, dass die Bilder beim Trocknen zwischen den Schrauben unten den Holzprofilen herausrutschten. Ab etwa 8 cm trat das Problem nicht mehr auf. Bei kleinen Abständen tritt ein anderer Effekt auf: Sie drehen am Rädchen – oder besser: an der Mutter. Sie müssen so viele Muttern aufschrauben, dass Sie verrückt werden.

Wichtig ist es, jeweils nahe den Enden der Leisten Löcher vorzusehen.

Formate und Profillängen

Eines zu Anfang: Kommen Sie nicht auf den Gedanken, auf Gehrung schneiden zu wollen. Das ist wirklich vergebene Liebesmüh und verhindert die Doppelnutzung einer großen Spannvorrichtung für zwei kleine Bilder.

Mit bestimmten Standardlängen von Holzprofilen lassen sich viele Formate abdecken. Betrachten Sie das eingangs gezeigte Bild: Bei meinen Profilen 10x20 mm reichen 3 Profile mit 23 cm und 2 mit 40 cm für 2 Bilder im Format 18x24 cm. Mit 2 Profilen à 23 cm und 2 à 40 cm spanne ich Bilder im Format 24x30 cm ein. (Dafür ist die auf dem Foto sichtbare außermittige Lochreihe gedacht.)

Daran sehen Sie auch schon, wie der Hase läuft: Der Abstand zwischen den Lochreihen auf der Grundplatte muss relativ genau (s. aber auch oben über Genauigkeit) den Bildabmessungen entsprechen. Wenn man davon ausgeht, dass 5 mm vom Bild unter den Holzprofilen eingespannt sein müssen, können Sie ein 20 mm breites Holzprofil mit einem 5- oder 6-mm-Bohrer nach Augenmaß in der Mitte durchbohren und können auf jeder Seite ein Bild unterklemmen.

Ich halte folgende Längen vor:

- 23 cm: für 18x24 cm, 24x30 cm

- 29 cm: für 24x30 cm, 30x40 cm

- 40 cm: für 2 x 18x24 cm, 40x50 cm

- 50 cm: für 40x50 cm

Für andere Formate können Sie sich jetzt, glaube ich, den Rest denken.

Zum Vorgehen

Sägen Sie sich aus den Holzprofilen, die Sie im Baumarkt meist in Längen von 2 bis 3 m erhalten, Stücke der gewünschten Länge zurecht. (Oder lassen Sie das den freundlichen Herrn im Baumarkt gleich machen; oft geht das sogar kostenfrei.)

Bohren Sie sich ein paar Profile wie folgt: Je ein Loch an den Enden, dann verteilen Sie auf den Abstand dazwischen so viele Schrauben, dass sich zwischen je 2 Schrauben ein Abstand von 7 bis 8 cm ergibt. Es ist ratsam, alle Profile von gegebener Länge zu bohren, indem Sie das erste fertig gebohrte als Lehre nehmen. Wenn Sie dann mit einem 6-mm-Bohrer Löcher für 4-mm-Schrauben bohren, müssten eigentlich die Profile eigentlich gut untereinander austauschbar sein, d.h. ein gegebenes Profil passt nicht nur zu einem bestimmten Brett.

Nutzen Sie die fertigen Profile als Bohrlehre für die Bretter.

Fertig!

Einfach, nicht wahr?

Jetzt noch drei Worte zur

Anwendung

Bei der Klebebandmethode merkt man, dass die Papiere eine erhebliche Spannung aufbauen. Lassen Sie sich dadurch nicht verleiten, die Schrauben bzw. Muttern anzudrehen wie ein Kessenflicker, der einen Druckkesselflansch anschraubt. Ich habe diesen Fehler anfangs gemacht, und der Erfolg war, dass das Papier sich nicht vom Holz lösen wollte. Dieser Effekt, dass die Gelatine am Holz klebt, ist mir, obwohl ich ihn bei unbearbeitetem Holz erwartet hatte, nur in diesem Fall untergekommen, sonst aber nie. Heute drehe ich die Flügelmuttern (Den Luxus habe ich mir geleistet.) mit der Hand zu, während ich die Schraubenköpfe mit dem Daumen andrücke. Reicht!

Noch eines: Ich fand es anfänglich ganz fürchterlich, so viele Schrauben drehen zu müssen – bis ich darauf kam, dass man je nach Format durchaus auf zwei bis drei Seiten die Flügelmuttern auf den Schrauben lassen kann und die Bilder bequem daruntermogeln kann.

Auch hier: Nachteile?

Auch diese Methode hat ihre Nachteile:

- kostet so ein Haufen Schrauben und insbesondere Flügelmuttern etwas, und

- kann es die Geduld schon etwas strapazieren, so viele Schrauben anzudrehen.

Alternative Konstruktion

Ich hatte einmal mit dem Gedanken gespielt, die Sache auf einen festen Rahmen mit aufschraubbaren Profilen zu reduzieren. Damit wären die Fotos, da allseitig belüftet, sicher schneller getrocknet. Das Ganze hat jedoch einen gravierenden Nachteil: Versuchen Sie einmal, ein nasses Bild freischwebend in einen Rahmen einzuspannen. Geht nicht! Es hängt durch. Von einem Experten, dem das Einspannen offenbar trotzdem (vermutlich mit untergelegtem Brett) gelungen ist, hörte ich dann später, dass ihm ein solcher Rahmen beim Trocknen eines 40x50-Prints unter der Spannung des trocknenden Papiers zusammengebrochen sei. Das Brett hat also schon seinen Sinn.

Neben einer Reihe von Glückwünschen nach Teil 1 dieses Artikels, für die ich Ihnen recht herzlich danke, gab es auch die eine oder andere fachliche Zuschrift. Einige Anhänger der Klebebandmethode wiesen mich darauf hin, dass dieses oder jenes Problem bei ihnen auch, aber eben nur vorübergehend aufgetreten sei, und dies oder jenes sei die Lösung gewesen. Frau Hermanutz schrieb mir, dass Sie für die Klebebandmethode ganz begeistert von der Resopalplatte Trespa Meteon von Hoechst sei. Das Material ist zwar sehr teuer, aber Verschnittstücke sind wohl im Baumarkt für’n Appel und ’n Ei zu bekommen.

Daher eine Erläuterung: Ich will niemanden bekehren; man kann sich auf die Klebebandmethode einschießen – gar kein Zweifel. Ich war nur immer schon unzufrieden mit den Idiosynkrasien dieser Methode. Ich habe beim Ausprobieren meiner Methode nur wenig weniger Ausfälle gehabt als mit der Klebebandmethode.

So, das war sie, meine Revolution im Trockenwesen. Vielleicht finden Sie das Ganze nicht so spannend, dass Sie so lange darauf gewartet hätten. Dann nehmen Sie bitte zu meiner Entschuldigung zur Kenntnis, dass es ja auch nur für einen Artikel gedacht war.

Für mich waren die letzten zwei Monate, die ersten im Leben meiner jüngsten Tochter, extrem spannend.

Viel Spaß beim Basteln und Fotografieren.

Ihr Kolumnist Thomas Wollstein

Eine spannende Angelegenheit - Trocknen von Barytprints (ein halber Artikel)

Thomas Wollstein

Juli/August 2004

Wozu eigentlich noch Baryt?

Hinter Glas ist ein Barytprint nachweislich nicht von einem PE-Print zu unterscheiden. Bisher hat mir jedenfalls noch niemand das Gegenteil beweisen können. Dennoch gibt es noch Barytprints? Warum eigentlich? PE-Papier ist leichter zu verarbeiten, trocknet schneller und immer glatt, und es gibt auch extra dickes PE-Papier, damit man „richtig was in der Hand“ hat, ganz wie bei Baryt. Ob die Haltbarkeit hinreichende Rechtfertigung für den zusätzlichen Aufwand für Barytprints liefert, darüber streiten die Experten. Man kann argumentieren, dass Barytprints zumindest gezeigt haben, dass sie 100 Jahre halten können, während noch niemand einen 100 Jahre alten PE-Print gesehen hat. Dieses Argument ist nicht anzufechten. Es ist wie bei vielen anderen Dingen im Leben: Letztendlich entscheidet der Glaube.

Sie dürfen mich nach dieser Vorrede natürlich fragen, ob ich selbst auf Baryt printe, und ich gestehe freimütig, dass ich – teils auf Grund des zuletzt genannten Arguments, teils aus Nostalgie, teils aber auch, weil ich bestimmte Dinge bisher nur mit bestimmten Barytpapieren erreicht habe – auch immer wieder auf Barytpapier vergrößere, bei Fotos, an deren Haltbarkeit mir wirklich viel liegt, eigentlich ausschließlich.

Vielleicht ist das Vergrößern auf Baryt auch so etwas wie die von Zeit zu Zeit aufkommenden Gegenbewegungen zum immer schnelllebigeren Mainstream, wie Slow Food und ähnliches. Baryt hat eine gewisse Ursprünglichkeit, die einen die Idiosynkrasien und Mühen der Verarbeitung mit fast masochistischer Genugtuung genießen lässt.

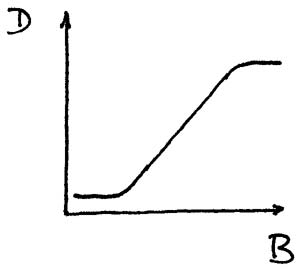

Das Problem

Doch nach dieser Abschweifung ins Weltanschauliche zum Thema: Papier – und Barytpapier ist echtes Papier – neigt dazu, auf Befeuchtung und Trocknung mit Wellenbildung zu reagieren. Fotopapier ist zwar schon ein besonderes Papier, gefertigt, um die mehrfache Behandlung (aus Sicht des Papiers eher Misshandlung) mit Chemikalienlösungen wechselnden pH-Wertes möglichst unbeschadet zu überstehen. Viele Papiere würden das nicht überleben.

Jetzt auch noch zu verlangen, dass das so geschundene Papier ohne weiteres Zutun glatt trocknet, hieße, an Wunder zu glauben.

Um alles noch zu verkomplizieren, ist Fotopapier eine Mehrlagenkonstruktion: Papier unten, Gelatine oben drauf. (Es gibt noch mehr dazwischen, aber das sind die wesentlichsten Bestandteile in diesem Zusammenhang.) Beides saugt sich im Zuge der Verarbeitung mit Wasser und Chemie voll und dehnt sich dabei nicht unerheblich aus, und beides zieht sich beim Trocknen wieder zusammen – aber nicht etwa wieder auf die Originalmaße! Und es ist auch naiv, zu glauben, dass Gelatine und Papier, wenn sie sich durch Quellung ausdehnen, beim Trocknen ganz einfach wieder auf ihre alten Maße zurückschrumpfen. Wäre das so, hätten wir kein Planlageproblem.

Die Erfahrung zeigt, dass die weitaus meisten Papiere nach dem Trocknen nicht mehr glatt liegen. Ein paar Papiere lassen sich relativ leicht plätten, indem man sie für ein paar Tage bis Wochen zwischen die Seiten eines schweren Buchs legt. Es gibt aber auch Papiere – sie sind nicht einmal selten – die sich bei „freier“ Lufttrocknung so ekelhaft verziehen, dass man sie nicht einmal zwischen Buchseiten legen kann, ohne Falten zu erzeugen – und damit das Bild unbrauchbar zu machen.

Dieser krasse Effekt zeigt ganz klar auf, wo das Problem liegt: Die Schrumpfung des Papiers beim Trocknen geschieht nicht gleichmäßig, sondern ortsabhängig. In Prosa: Der Rand des Blatts zieht sich stärker zusammen als die Mitte. Dann hat die Mitte nicht genügend Platz und tut das einzig Mögliche: Sie weicht in die dritte Dimension aus; die Kurve zwischen zwei Punkten ist länger als die gerade Linie. Das Papier liegt nicht mehr glatt, sondern ist gewellt.

Was kann man dagegen tun?

Über die Jahrhunderte wurden viele Lösungen vorgeschlagen:

Trocknung auf der Presse löst das Problem, indem dem Papier durch ein darüber gespanntes Tuch die Möglichkeit genommen wird, auszubüxen. Es muss zwangsweise relativ plan trocknen. Wie jedes Verfahren, so hat auch dieses Vor- und Nachteile:

Pro:

- Verlässlich

- Schnell

- Geringer Platzbedarf

Contra:

- Die Presse kostet Geld.

- Sie verbraucht Energie.

- Heißtrocknung kann, besonders bei Tonung, zu Tonänderungen führen.

- Das Tuch bedeutet eine gewisse Gefahr der Verschleppung von Kontamination.

Trocknung auf Rosten, Rahmen, die mit Fliegengitter bespannt sind, soll das Problem, wenn nicht lösen, so doch lindern, indem man die Bilder mit der Emulsionsseite nach unten auf die Roste legt, um zumindest die eigene Schwerkraft der Biegungstendenz entgegenzustemmen. Man sorgt zudem für eine möglichst langsame und gleichmäßige Trocknung, indem man nicht zu warm und unter nicht zu starkem Luftwechsel trocknet.

Bei gutwilligen Papieren reicht eine Kombination dieses Verfahrens mit nachfolgendem Pressen in Büchern aus, um recht glatt liegende Bilder zu bekommen.

Pro:

- Geringe Investition

- Kein Energieverbrauch

- Die Gitter lassen sich leicht reinigen.

Contra:

- Funktioniert nicht bei allen Papieren.

- Braucht vergleichsweise viel Platz.

Trocknen auf der Leine, aufgehängt an einer Wäscheklammer, ist der sicherste Weg, fürchterlich verbogene Prints zu bekommen. Dadurch, dass die Prints während des Trocknens einem, wenn auch geringen, diagonalen Zug ausgesetzt sind, ist es recht sicher, dass die eine Diagonale nach dem Trocknen länger ist als die andere, und der oben beschriebene Effekt (Ausweichen in die dritte Dimension) tritt verschärft ein.

Pro:

- Keine wesentliche Investition

- Keine wesentlichen laufenden Kosten

- Keine aufwendigen Geräte

Contra:

- Absolut kontraproduktiv

Schon etwas weniger desaströs wird der Trocknungserfolg, wenn man das Bild an zwei Klammern aufhängt. In manchen Büchern wird empfohlen, die Trocknung zu verlangsamen, indem man je zwei Blätter Rücken an Rücken aufhängt. Angeblich sollen die beiden einander auch, wenn sie an allen vier Ecken durch Wäscheklammern verbunden sind, durch ihre entgegengesetzten Krümmungsneigungen gegenseitig etwas glatter ziehen.

Hat das jemals bei jemandem geklappt? Bei mir nicht. Bei mir war der Erfolg dieser Methode der, dass durch den Kampf der Bilder eher chaotische Zugverhältnisse auftraten, die eher zu schlechterer als zu besserer Planlage nach dem Trocknen führten.

Aber man sieht, wo der Hase im Pfeffer liegt: Es ist erforderlich, das Blatt während des Trocknens einem gleichmäßigen Zug auszusetzen. Ein Verfahren, das m.W. keineswegs seine Ursprünge in der Fotografie hat, sondern bei den Aquarellmalern (Deren Probleme sind ähnlicher Natur.), ist die Klebebandmethode. Das Verfahren besteht darin, das nasse Blatt mit Nassklebeband aus Kraft-Papier schön plan auf eine Platte zu kleben und so trocknen zu lassen. Nach dem Trocknen schneidet man das Klebeband ab, und das Bild liegt so platt, wie es nur liegen kann.

Es empfiehlt sich aus meiner Sicht, eine chemisch neutrale Platte zu verwenden. Faserplatten, deren Leim sich auflösen kann, sind aus meiner Sicht nicht sinnvoll, da keiner weiß, was der Leim im Laufe der Jahre mit den Bildern macht. Spanplattenhersteller achten ja vielleicht noch darauf, dass die Platten kein Formaldehyd abgeben, aber bestimmt nicht darauf, dass die Platten zum Bildertrocknen geeignet sind.

Wichtig ist es auch, dass die Platten schön sauber sind, d.h. dass keine Holzspäne oder ähnliches darauf liegen. Wenn das Papier nämlich unter erheblicher Zugspannung wie eine Prinzessin auf der Erbse mit einem Krümel drunter getrocknet ist, hat es hinterher eine Beule, die nicht mehr zu reparieren ist.

Das ideale Verfahren? Nicht ganz. Es treten immer mal wieder Probleme auf:

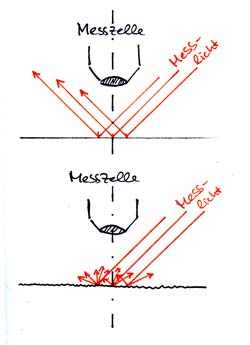

Manchmal war der Print oder das Klebeband zu nass oder zu trocken und haftete nicht richtig. Dann rutschte das Blatt stückweise unter dem Klebeband heraus oder das Klebeband löste sich vom Brett. Das aber bedeutete, dass die Zugspannung nicht mehr gleichmäßig war und das Papier sich übel verzog (siehe Bild), mitunter irreparabel. Manchmal konnte man aber den Schaden reparieren, indem man das Blatt noch einmal einweichte und erneut trocknete. Das ging aber nur in begrenztem Rahmen, und ob es dem Papier gut tat, wage ich zu bezweifeln.

Das hier dargestellte Bild ließ sich übrigens wie oben beschrieben retten.

Stellt man die Bretter mit den aufgeklebten Papieren vertikal auf (z.B. aus Platzgründen), so kam es bei zu nassem Klebeband dazu, dass der weiche Klebeglibber am Bild herunterlief. Solche Bilder sind nur noch zur Auskleidung des Papierkorbs geeignet.

Es gibt das Klebeband in zwei Varianten, nämlich braun und weiß. Das braune besteht aus so genanntem Kraft-Papier und sieht sehr nach Umzugskarton aus, das weiße wirkt etwas sauberer und edler. Aber das täuscht. Keines der Klebebänder ist säurefrei bzw. archivtauglich. Und das weiße ist nach meiner Erfahrung Bockmist! Wo das braune versagte, weil es nicht richtig klebte, klebte das weiße prima, hielt aber der Zugspannung nicht Stand und riss. Das kam bei dem braunen auch ab und an vor, aber bei dem weißen bei mir fast ständig. Die Spannung hängt sicher von der Bildgröße ab, so dass das weiße Klebeband bei kleinen Formaten noch funktionieren kann, aber ab 24x30 cm bin ich damit nicht mehr glücklich geworden.

Mein Rat also: Wenn Klebebandmethode, dann mit dem braunen Klebeband (z.B. von PHOTOTEC). Lassen Sie um Ihr Bild einen genügend breiten Rand, mindestens 1 cm allseitig, und sorgen Sie dafür, dass das Klebeband parallel zur Kante klebt, d.h. dass es zumindest nicht allzu schief aufgeklebt ist. Schiefes Kleben führt zu ungleichmäßiger Spannung, die zwar hier nicht zu einer Wellung des trockenen Bildes führt, aber trotzdem dazu, dass es sich leicht verzieht. Wäre doch echt ärgerlich, wenn Sie stürzende Linien bei der Aufnahme durch ein teures Shift-Objektiv oder aufwendige Kameraverstellung vermeiden oder unter dem Vergrößerer umständlich nach Scheimpflug entzerren, um das Bild nachher zu verzerren.

Schnitt!

Eigentlich sollte es hier weitergehen, und ich wollte Ihnen mein verschnitt- und klebebandfreies Trockenverfahren reich bebildert darstellen, aber dann

und schließlich

und schließlich

Oder in Worten: Meine zweite Tochter zog es vor, ihren Entbindungstermin etwas vor den ausgerechneten Termin zu verlegen, und eine Menge für die noch verbleibenden 14 Tage geplanten Aktivitäten, darunter auch die Vollendung dieses Artikels, blieb keine Zeit mehr. So bleibt es denn diesen Monat bei dem, was Sie bis jetzt schon gelesen haben. In meiner nächsten Kolumne kommt dann die Revolution in der Baryttrocknung. Ich bitte um Verständnis und Geduld.

Ihr Kolumnist

Thomas Wollstein

Was heißt eigentlich „besser“?

Und für wen?

Ver(schlimm)besserungen an guten Filmen

Thomas Wollstein

Juni 2004

Unlängst bei uns daheim im Badezimmer schallte es aus der Dusche: „Das ist vielleicht ein Mist! Das Zeug bringt ja überhaupt nichts mehr!“

Ausgestoßen hatte diesen Ruf meine Tochter, 10 Jahre, die gerade dabei war, nach der regelmäßigen Haarwäsche die Spülung anzuwenden, die notwendig ist, damit man ihre langen Haare gut auskämmen kann. Und Grund des Fluchs war die Tatsache, dass die Spülung, eine frische Flasche, die erstmals der Aufdruck „Neu“ zierte, nicht mehr brachte, was sie bisher üblicherweise leistete.

Was das in dieser Kolumne zu suchen hat, fragen Sie? Nun, das ist einfach erklärt: Vor ungefähr zwei Jahrzehnten wurden die T-max- und Delta-Filme eingeführt, die Dank innovativer Kristallstruktur (Flachkristalle) bei gleicher Empfindlichkeit ein viel feineres Korn hatten als die bis dahin verfügbaren Emulsionen mit klassischen, kubischen Kristallen. Man konnte damals pauschaliert sagen, dass ein alt hergebrachter 100er (kubisch) im Korn einem neuen 400er (Flachkristall) entsprach.

Ein paar Jahre ist es jetzt her, dass Ilford den Delta 400 „Neu“ auf den Markt brachte, der – so Ilford – in wesentlichen Charakterzügen „verbessert“ worden war. Genannt wurde insbesondere die bessere Pushbarkeit.

Ich nenne die „Verbesserung“ eigentlich lieber Überarbeitung, denn ich habe danach hauptsächlich drei Dinge bemerkt:

- Meine bisherigen, eingetesteten Entwicklungszeiten stimmten nicht mehr.

OK, für eine Verbesserung der Filmeigenschaften würde man das schlucken. Man bekäme ja etwas für den nötigen Aufwand. - Das Filmkorn war grober, nicht etwa feiner.

Ich habe mit dem alten Delta 400 aufgenommene Fotos, die ich in ganz hervorragender Qualität auf 50 x 75 cm vergrößert habe. Gleiche Vergrößerungen vom neuen Delta 400 sehen im Vergleich damit alt aus.

Aus meiner Sicht ist das eine klare Verschlechterung. - Der (inzwischen nicht mehr ganz) neue Delta 400 braucht noch längere Fixierzeiten.

Flachkristallfilme enthalten Jodide, die die Fixage erschweren. Dadurch brauchen sie sowieso lange zum Fixieren, aber der neue Delta 400 brauchte noch länger als der alte. Das zeigt mir der Klärzeit-Test, den ich vor jeder Fixage mache. Delta 400 ist von allen Filmen, die ich regelmäßig verwende, der, welcher sich am schlechtesten fixieren lässt.

Auch das ist aus meiner Sicht eine klare Verschlechterung.

Wo liegt also für mich der Gewinn? Ich konnte (und kann) keinen finden.

Unlängst fühlte ich mich dann bei einer Tasse Espresso bei einem guten Bekannten mit 50 Jahren Fotopraxis an das Erlebnis mit der Dusche erinnert: Er hatte gerade eine Serie von Fotos vollendet und meinte, irgendetwas müsse ihm da bei der Entwicklung der Filme – alles T-max 400, die er seit Jahren zusammen mit Microdol-X als Standard verwendet – schief gelaufen sein, denn die seien alle viel grobkörniger als früher. Als selbstkritischer Mensch suchte er den Fehler zuerst bei sich selbst, aber bei mir klingelte etwas. Ich hatte doch ein paar Monate zuvor einen Artikel in Photo Techniques USA (Photo Techniques USA, März/April 2003, Seite 18ff.) gelesen, in dem zwei Ex-Kodak-Forscher, nun im Ruhestand, über Tests von neuen, „überarbeiteten“ Kodak-Filme berichteten. Dabei war neben Klassikern wie Tri-X auch der T-max 400.

Die Überarbeitung geschah mit einer doppelten Begründung:

- Man hat sich auf nur noch eine große Produktionsstätte konzentriert.

- Bestimmte Filmeigenschaften (z.B. Scanbarkeit) seien verbessert worden.

Einen Klassiker wie den Tri-X, den m.W. weltweit am meisten verkauften 400er SW-Film mit vielen treuen Fans, zu „überarbeiten“ erscheint schon fast als ein Sakrileg, aber das sei einmal dahingestellt. Bei diesem Film scheint sich jedoch tatsächlich etwas im üblichen Sinne des Worte verbessert zu haben: Dick Dickerson und Silvia Zawadzki, so die Namen der beiden genannten Kodak-Forscher, haben die neuen Filme getestet und festgestellt, dass der neue Tri-X, jetzt 400 TX genannt, im Vergleich mit dem alten feinkörniger geworden ist. (Witzigerweise ist inzwischen tatsächlich der klassische Tri-X feinkörniger als der „moderne“ T-max 400. Wenn Sie’s mir nicht glauben wollen, lesen Sie’s nach oder – besser noch – testen Sie’s selbst.)

Kodak hat auf die Änderung deutlich hingewiesen und gewarnt, dass die Entwicklungszeiten möglicherweise angepasst werden müssten. Man konnte also erwarten, dass sich wirklich etwas an den Emulsionen getan hätte. Lt. Dickerson/Zawadzki und anderen Quellen (u.a. die französische Réponses Photo) ist das in der Tat aber nicht der Fall. Bleiben Sie also ruhig bei den alten Zeiten, solange Sie keinen Grund haben, sie anzuzweifeln. Also doch alles beim Alten?

Nicht wirklich: Alle getesteten „verbesserten“ Kodak-Filme außer Tri-X, d.h. T-max 100, T-max 400, T-max 3200 und Plus-X, sind lt. zitiertem Artikel in Photo Techniques nach subjektiver Beurteilung des Korns grobkörniger geworden!

Jetzt frage ich Sie, liebe Leser: „Was heißt eigentlich ‚besser’? Und für wen?“

Besser für Kodak mag es sein, dass man nur noch eine große Fabrik hat, in der alles läuft. Schließlich heißt das, dass man weniger Angestellte bezahlen muss, und heute trennt sich jeder Arbeitgeber von der größtmöglichen Anzahl seiner Arbeitnehmer, um den Profit für Management und Aktionäre zu vergrößern.

Halten wir aber die Politik weitgehend aus dieser Kolumne und reden wir nicht darüber, dass ich es nicht als Verbesserung sehe, wenn ein paar Firmenstandorte mehr geschlossen werden und wieder mehr Leute arbeitslos auf der Straße stehen.

Der Fairness halber sollte man auch darauf hinweisen, dass ein großes Volumen aus einer Produktionsstätte sicher auch Vorteile im Hinblick auf die Produktionsstreuung hat.

Für mich sind aber mit den Überarbeitungen eine Reihe von Filmen in fototechnischer Hinsicht eindeutig schlechter geworden:

- Grobkörniger ist für mich schlechter!

- (Noch) Länger zu fixieren ist für mich schlechter!

- Neu kalibrieren zu müssen, ohne etwas dafür zu bekommen, ist für mich schlechter!

Gerade vor ein paar Tagen erreichte mich eine Mail von einem Leser, der mich nach den „definitiven“ Unterschieden zwischen Flachkristall- und kubischen Emulsionen fragte. (Woher wusste er bloß um das Thema dieser Kolumne? Dieser Artikel war da schon fast fertig.) Ich denke, eine "definitive" Antwort auf diese Frage kann man nicht geben, denn auch bei den Flachkristall-Emulsionen gibt es nach jetzt schon gut 20 Jahren Markterfahrung, während der die Zeit nicht stehen geblieben ist, eine interessante Vielfalt. Auch bin ich überzeugt, dass die oben erwähnte größere Revision nur die Spitze eines Eisbergs ist. Es ist bei Fotofirmen Gang und Gäbe, dass bei bewährten Produkten nur der Name unverändert bleibt. In Controls in Black-and-White Photography beschreibt Richard Henry, wie er sich als Forscher gefühlt hat, als er erfolglos versucht hatte, die Ergebnisse eines Kollegen zu verifizieren und daraufhin an der Methodik des Kollegen zweifelte – und dann erfuhr, dass der Standard-Entwickler, den der Kollege und er für die Versuchsreihen verwendet hatten, möglicherweise zwischen den beiden Messreihen von Kodak ohne Hinweis an die Nutzer leicht „verbessert“ worden war.

Wir sind also als Fotografen oft zu zahm gegenüber unseren Herstellern. Wie der eingangs erwähnte Kollege suchen wir – was auch sicher nicht falsch ist – den Fehler immer erst bei uns, wenn etwas nicht mehr klappt. Aber wir sollten ihn nicht ausschließlich bei uns suchen. Nachfrage beim Hersteller weckt auch bei diesem vielleicht etwas mehr Bewusstsein. Fotografie und EDV wachsen enger zusammen, aber das heißt nicht, dass wir dieselben Zustände (oder besser: Missstände) anstreben sollten. Bill Gates hat aus Software Bananaware gemacht. (Sie kennen den Kalauer: reift beim Kunden.) Wir sollten den Fotoprodukte-Herstellern nicht dasselbe erlauben.

Doch nach dieser Klage zurück zur Vielfalt der Emulsionen: Da sind inzwischen Flachkristallfilme, die extrem feinkörnig sind, und deren Empfindlichkeit in verschiedenen Entwicklern sehr stabil ist, und andere, die deutlich flexibler reagieren, dafür aber groberes Korn aufweisen.

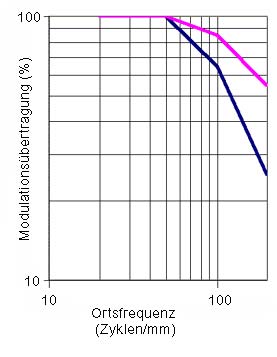

Zwischen dem altem Ilford Delta 400 (lange mein Vorzugsfilm) und neuem sind die Unterschiede deutlich: Auf Kosten des Korns ist der Film deutlich flexibler geworden. Das meint wohl Ilford mit der verbesserten Pushbarkeit. Er soll auch hinsichtlich der Lichterwiedergabe verbessert worden sein, etwas, das ich so nicht empfunden habe, denn ich hatte mich auf den alten so eingearbeitet, dass er für mich tat, was ich wollte. Ich habe bei Freunden Bilder hängen, z.B. eine Gegenlichtaufnahme vom Markusplatz in Venedig, aufgenommen in die Sonne hinein, mit vielen tiefen Schatten und Silhouetten, bei denen ich saubere Schattenzeichnung, gestochene Schärfe und feine Lichterzeichnung bei annehmbarem Korn habe. Von diesem Negativ habe Vergrößerungen bis 50 x 75 cm in einer Qualität angefertigt, die mir der neue Delta 400 nicht mehr bringt.

Markusplatz Venedig an einem Januarvormittag, alter Ilford Delta 400, unmanipulierter Scan

Gleiches Negativ: Lichterdetail, unmanipulierter Scan

Gleiches Negativ: Schattendetail, unmanipulierter Scan

Nachdem sich daher die Unterschiede zwischen den Emulsionstypen langsam zu verwischen scheinen, kann man nicht mehr wie früher pauschalieren und behaupten, heute habe ein 400er Flachkristallfilm dasselbe Korn wie ein kubischer 100er. Es bleiben aus meiner Sicht besonders die schlechten Seiten übrig, insbesondere die unangenehm lange Fixage auf Grund des Jodidgehalts der Flachkristalle. Beim T-max 400 scheint sich eine ähnliche Entwicklung ergeben zu haben.

Im Film Developing Cookbook schrieben Anchell und Troop schon vor Jahren sinngemäß, dass sie Flachkristallemulsionen für die schlechteren hielten, die nur dem einen Zweck dienten, Silber einzusparen, damit die Fotoindustrie mit weniger Rohstoffen mehr Marge macht.

Sollten kenntnisreiche Menschen von Kodak oder Ilford oder auch von anderer Seite dieses Klagelied lesen und wissen, wo ich die Verbesserung in dieser Katastrophe finde, so bitte ich dringend um Aufklärung.

Glück gehabt!

Thomas Wollstein

Mai 2004

Auf Englisch hieße die Überschrift „I was lucky!“, und in der Tat muss ich sagen, dass ich Glück gehabt habe. Durch Unerwartetes im privaten Bereich hatte ich viel weniger Zeit als erhofft, um die für diesen Artikel nötigen Tests durchzuführen. Nun hatte ich Ihnen aber versprochen, Ihnen diesen Monat einen Bericht über neue, sehr preisgünstige SW-Filme zu bieten.

Glück im Unglück: Ich hatte schon im Vorfeld zwei vielen meiner Leser bekannte Experten, Herrn Borgerding und Herrn Jangowski, gefragt, ob Sie interessiert wären, die Filme auch zu testen. Bekanntlich hat jeder andere Ansprüche, und so ist es sicher nicht schlecht, wenn nicht nur einer testet. Dass in diesem Fall dieser Artikel nur deswegen erscheinen kann, weil die Beiden sich der Aufgabe, die Filme auf Herz und Nieren zu testen, in verdienstvollster Weise angenommen haben, obwohl auch Sie bestimmt nicht unterbeschäftigt sind, dafür möchte ich auf diesem Wege Herrn Borgerding und Herrn Jangowski herzlich danken. Das Inhaltliche dieses Artikels ist daher in der Hauptsache das Verdienst der Beiden, die redaktionelle Aufbereitung und eventuelle Fehler stammen von mir.

Zum Thema:

Billigfilme bisher …

Bislang kamen die meisten Filme „im unteren Preissegment“ („billig“ klingt doch sehr anrüchig.) aus dem Osten, sprich von Forte, Foma und Konsorten. An der Himmelsrichtung ändert sich nichts, nur an der Entfernung: Die Filme, die ich Ihnen vorstellen möchte, kommen aus dem Reich der Mitte, d.h. aus China, und schmücken sich mit dem Namen Lucky (siehe Vorspann).

Lucky gibt’s seit 1956, und seit ein paar Jahren könnte die Firma man witzelnd als „Kodak auf Chinesisch“ übersetzen: Kodak hat m.W. eine nicht unerhebliche Aktienbeteiligung, und die Fabrikausstattung ist nach Informationen aus gut unterrichteten Quellen vor nicht allzu langer Zeit modernisiert worden. Lucky produziert nun unter Kodak-Lizenz Filme und Papiere.

Ich bin durch Kontakte in England auf diese Filme gestoßen und bekam das Angebot, die Filme zu testen und darüber zu schreiben. Wer möchte nicht einmal in seiner Kolumne etwas Brandaktuelles vorstellen, und so sagte ich zu.

… und jetzt

Falls nicht das Schiff mit dem Container untergegangen ist, gibt es bald folgende Lucky Filme in Europa:

- Lucky SHD 100 New 135-36 (ab Ende Mai)

- Lucky SHD 400 New 135-36 (ab Ende Juni)

- Lucky SHD 100 New Professional 120 (ab Ende Juni)

Man beachte den Zusatz New hinter dem Namen: Auf der letzten Photokina hatte Lucky einen Stand in Halle 3, wo Probefilme verteilt wurden. Die damalige Qualität entsprach in etwa dem, was man von den bisherigen Billigfilmen gewohnt ist. Alle drei Filme wurden im Nachgang überarbeitet und erheblich verbessert.

Die Ladenpreisempfehlung für eine 10er-Stange beläuft sich auf 1,95 EUR je Film, eine deutliche Duftmarke im Revier der Billigfilme.

Eine Liste der ersten Bezugsquellen ist am Ende des Artikels angegeben.

Technisches

Sparsamkeit hat ihren Preis, und so kommen die Filme mit nur wenigen technischen Informationen daher. Als sie uns vorlagen, gab es im Wesentlichen den üblichen Aufdruck auf der Packungsinnenseite, und der war in – Chinesisch – abgefasst. Dazu gab es einen kleinen Werbezettel in miserabelstem Englisch. Man konnte aber erkennen, dass als Entwickler für die Filme Kodak D-76 empfohlen wurde, ein Mixtur, die man vermutlich überall auf der Welt bekommt. Gleichwertig ist übrigens Ilford ID-11 zu verwenden.

Das war’s.

Mit dieser Information gingen die Tester an den Start.

Was fiel auf?

Äußerlichkeiten

Die Verpackungen der Probefilme, die Herrn Borgerding, Herrn Jangowski und mir vorlagen, waren komplett in Chinesisch beschriftet. Für den europäischen Markt werden die Filme aber künftig in englisch beschrifteten Schachteln stecken, und es wird zumindest eine englische Information dazu geben. Sie müssen also nach dem Kauf der Filme nicht erst chinesisch essen gehen und den Ober um Hilfe bitten. (Gehen Sie aber lieber auch nicht englisch essen!)

Die KB-Filme kommen in unverschweißten Patronen daher. Das werden die Selbst-Einspuler unter den Pfennigfuchsern begrüßen, macht es doch die Weiterverwendung für eigene Meterware einfach. Die Deckelchen lösen sich recht leicht, nach meinem Geschmack fast zu leicht: Ich stelle mir vor, dass so ein Deckel auch einmal abspringen kann, wenn einem der Film hinfällt. (Probiert habe ich das nicht.)

Der Rollfilm kommt in einer robusten Papierverpackung daher, die Herrn Jangowski wegen ihrer knallroten Farbe zu Recht an einen Chinaböller erinnerte. Witzig fand ich es, als ich am Ende des Rollfilms in Deutsch und Englisch den Aufdruck „Hier falten“ bzw. „Fold here“ auf dem Schutzpapier fand, wo doch sonst für westliche Hirne verarbeitbarer Text in der Umgebung der Filme selten war. Wie ich inzwischen gelernt habe, liegt das daran, dass seit Jahrzehnten das Schutzpapier für praktisch alle Rollfilme westlicher Produktion aus Deutschland stammt, und das der Lucky Filme kommt tatsächlich aus derselben deutschen Fabrik.

Der Rollfilm hat keine Randbelichtung, das ist für den einen oder anderen Fotografen ein echter Nachteil. Herr Jangowski und ich haben den Film beide in alten Rolleiflex-Modellen getestet. Dort ist die Dicke der Klebestelle und des Schutzpapiers nicht ganz unkritisch, da die Rolleiflex den Filmanfang durch mechanische Abtastung erkennt. Probleme sind dabei nicht aufgetreten.

Die Filme kommen auf klaren Trägern daher. Diese sind nicht ganz so transparent wie die eines MACO IR 750 oder 820c oder PO 100c, aber in keiner Weise vergleichbar mit den grauen Trägern der meisten anderen Filme.

ANMERKUNG: Klare Träger haben deutliche Vorteile beim Lith-Printing: Die Belichtungszeiten sind dort ohnedies schon unangehm lang. Bei einer Belichtungszeit in der Größenordnung von Minuten bin ich ganz froh, wenn ich eine halbe Blende (rund 20%) einsparen kann, so dass mein Vergrößerer nicht ganz so heiß wird und die Lampe länger lebt.

Entsprechend haben die Lucky Filme vermutlich eine auf der Trägerrückseite liegende, wasserlösliche Lichthofschutzschicht, wie sie z.B. von den MACO-IR-Filmen und meinem Lieblingsfilm MACO PO 100c her bekannt ist.

Beim Rollfilm wurde – auch das war früher üblich, ist aber heute wohl im Sinne einer Vereinfachung der Fertigung bei den meisten Filmen eingespart worden – der Träger so behandelt, dass man auf der Filmrückseite Bleistiftretuschen vornehmen kann.

Mich hat etwas gestört, dass das Klebeband am Ende des Rollfilms nicht restlos ablösbar ist. Ich habe nicht gerne Papierreste auf meinen Filmen kleben. Papier wässert viel langsamer aus als die Emulsion, was zu einer Verschleppung von Fixierbadresten führen kann. Es ist daher sinnvoll, das mit Klebeband verunzierte Filmende abzuschneiden. Mindestens aber sollte man die Filme zum Trocknen mit dem Klebebandrest nach unten aufhängen, damit nicht aus dem Papier Wasser mit höheren Rest-Thiosulfatkonzentrationen den ganzen Film hinunter läuft. Ein Leser, dessen Namen ich mir leider nicht notiert habe, hat mir vor Jahren von Analysen berichtet, die er hat durchführen lassen und die bestätigen, dass dies wirklich zu einer deutlichen Kontamination des Films führt.

Für die 100er Filme reklamiert Lucky besondere Robustheit gegenüber hohen Temperaturen und Luftfeuchtewerten, sprich: so etwas wie Tropenfestigkeit. Die Gelatine ist also vermutlich stärker als gewöhnlich gehärtet, was sie als Nebeneffekt auch mechanisch robuster machen wird.

Die Filmträger trocknen unproblematisch ohne Rollneigung.

Verarbeitung

Die Genossen aus dem fernen Reich der Mitte sind von der schnellen Truppe: Die Emulsionen entwickeln schnell und fixieren im Blitztempo. Für Kodak D-76 (Ilford ID-11 ist gleichwertig.) sind folgende Zeiten angegeben:

|

Lucky SHD 100 New |

5 min |

|

Lucky SHD 400 New |

7 bis 10 min |

Diese Werte gelten für Kippentwicklung bei 20°C.

Detaillierter sind die Ergebnisse von Herrn Jangowskis methodischer Forschung. Für D-76 1+1, 20°C, Rotation, wurden von ihm folgende Kontrastwerte ermittelt:

|

Entwicklungszeit (min) |

SHD400 |

SDH100 |

|

5:00 |

0.39 |

0.53 |

|

7:00 |

0.50 |

0.62 |

|

9:00 |

0.63 |

0.79 |

|

12:00 |

0.68 |

0.83 |

Der 100er Film scheint bei aggressiv arbeitenden Entwicklern relativ empfindlich auf Veränderungen der Entwicklungszeit zu reagieren: Herr Borgerding berichtet, dass es ihm nicht geglückt ist, beim 100er Rollfilm für SPUR HRX bei üblicher Verdünnung brauchbare Zeiten zu ermitteln: Eine Variation von 30 Sekunden in der Entwicklungszeit, d.h. nicht einmal 15%, bedeutet hier einen Sprung von deutlicher Unterentwicklung zu deutlicher Überentwicklung.

Mit dem Allzweckentwickler D-76/ID-11 (einem Feinkorn-Ausgleichsentwickler) sollte man bei sauberer Arbeitsweise aber keine Probleme haben. Wenn man mit anderen Entwicklern experimentieren möchte, sind für den Anfang langsamere, ausgleichende Typen, z.B. Rodinal in höherer Verdünnung (z.B. 1+50), zu empfehlen.

Bei der Fixage geht’s ähnlich flugs, nur stört es da keinen – im Gegenteil. Eine Klärzeitprobe zeigte für den 100er Film in frischem Fixierer eine Klärzeit von unter 15 Sekunden, und auch der 400er ist rasend schnell, unter 30 Sekunden. Unter denselben Bedingungen bekomme ich bei gängigen Filmen (Ilford Delta 400 ausgenommen) Klärzeiten von 30 bzw. 60 Sekunden.

Dies habe ich zunächst so gedeutet, dass die Filme eine an Jodid arme klassische Kristallstruktur haben, denn (wie im Kolumnenbeitrag zur Fixage „Geht’s noch?“ erläutert) Jodid verlangsamt die Fixage in aller Regel sehr.

Tatsächlich müssen die 100er Filme aber wohl trotzdem untypisch hohe Mengen Jodid enthalten. Das jedenfalls geht aus den Analysewerten von Herrn Borgerding hervor, der sein Fixierbad nach der Verarbeitung von ein paar davon analysiert hat.

Die von Herrn Borgerding aufgestellte Vermutung, dass es sich beim Lucky SHD 100 New um eine Flachkristallemulsion handelt, ist daher nicht ganz unplausibel. (Auch die Zickigkeit spricht dafür.) Es könnte sich angesichts der Beteiligung Kodaks um eine Art B-Version der T-max-Emulsionen handeln.

Resultate

Da er es hervorragend zusammenfasst, hier der O-Ton von Herrn Jangowski (Hervorhebungen und Absätze von mir):

„Mein Eindruck der beiden Filme: wirklich gutes Material.

Der 100er ist scharf, hat ordentliche Empfindlichkeit (wie fast alle anderen 100er auch, also für meine Bedürfnisse etwa 64 ASA) und kommt in D-76 gut. Ich würde ihn durchaus als dem APX100 oder FP4+ ebenbürtig ansehen.

Die Gegenlichtaufnahme meines Katers Carlo ist im Spitzlicht leicht überstrahlt, das kann vom Film oder auch von dem doch nicht ganz so gut vergüteten Planar meiner Rolleiflex 3.5F kommen… Auch Zeiss hat in den letzten Jahrzehnten dazugelernt. Da der Film unentwickelt extrem hell ist (im Vergleich zu dem fast schwarzen APX100 oder den Deltas) und auch der Träger erheblich weniger Dichte zeigt,könnte es natürlich auch etwas höhere Empfindlichkeit für Diffusionslichthöfe sein. (…)

Der SHD 400 ist ebenfalls scharf, natürlich nicht ganz so feinkörnig wie ein Delta 400, aber durchaus vergleichbar mit einem HP5+ oder APX400.“

Bildbeispiel: Kater Carlo im Gegenlicht, aufgenommen mit der Rolleiflex, Ausschnitt von 15 x15 cm aus einem Bild 50 x50 cm

Als Bildbeispiel sehen Sie hier nur Kater Carlo, auf den Martin Jangowski Bezug nimmt. Um das Filmkorn in fair und aussagekräftig vergleichbarer Weise anschaulich zu machen, müsste ich Ihnen Bilder zeigen, auf denen ein Feld gleicher Dichte, aufgenommen auf den zu vergleichenden Filmen, entwickelt in demselben Entwickler und im gleichen Maßstab wiedergegeben ist. Das auch noch in höchstmöglicher Auflösung bei gleichem Kontrast für beide Scans. Da ich aber leider nicht so viel Zeit zum Testen hatte, wie erhofft, liegen mir keine geeigneten Aufnahmeserien vor. Ich belasse es daher bei der qualitativen Aussage von Martin Jangowski, die aus meiner Sicht aussagekräftig genug ist.

Die Nennempfindlichkeit wird von beiden Filmen einigermaßen eingehalten (was – so habe ich mir sagen lassen – bei manch anderem Billigfilm speziell in der 400er Klasse nicht der Fall ist). Die 100er ordnen sich als qualitativ gleichwertig zwischen Agfa APX100 und Ilford FP4+ ein, der 400er ist bei gleicher Verarbeitung nach meinem Eindruck geringfügig (vielleicht 1/2 Blende) weniger empfindlich als der APX400, als Ausgleich aber auch ein wenig feinkörniger.

Nicht getestet…

…haben wir die Fertigungskonstanz. Dazu müsste man eine große Zahl von Filmen aus verschiedenen Fertigungslosen unter vergleichbaren Bedingungen testen, und das überschreitet einerseits wegen des nötigen Budgets und Zeitaufwands und andererseits wegen der mit Hausmitteln sowieso nicht zu leistenden Konstanz der Testbedingungen unsere Möglichkeiten. Kameras und Filme aus Ländern des früheren Ostblocks und bestimmte Fotopapiere aus China mussten in diesem Punkt zumindest früher einiges an Kritik einstecken. Dort war das Motto: Wenn Sie gut sind, sind sie wirklich gut, aber es sind eben auch ausgesprochene Montagsexemplare dabei.

Angesichts der offenbar mit Geld des „großen gelben Paten“ (sprich: Kodak) aufgewerteten Fertigungsanlagen und der Tatsache, dass Lucky nun ein Qualitätsmanagementsystem (QM-System) nach ISO 9001 einsetzt, gehe ich aber davon aus, dass solche Probleme hier nicht auftreten werden. Inzwischen lassen eine Reihe von qualitätsbewussten Unternehmen schlicht wegen der geringeren Lohnkosten in China fertigen.

(Kleine Abschweifung vom Thema: Auch wenn’s nix mit Fotografie zu tun hat, möchte ich mit einem Irrtum im Zusammenhang mit QM-Systemen aufräumen: Die Anwendung eines QM-Systems nach ISO 9000ff ergibt nicht automatisch gute Qualität. Diesen Blödsinn sollte man als Verbraucher nicht glauben. Ziel und Zweck eines QM-Systems ist es allein, eine spezifizierte Qualität innerhalb vorgegebener Toleranzen einzuhalten. Ist die spezifizierte Qualität mies, liefert eine Produktion unter einem QM-System Produkte von gesichert mieser Qualität, und sind die vorgegebenen Toleranzen breit, so schwankt die Produktqualität innerhalb dieser breiten Toleranzen, nur eben nicht noch weiter.)

Und hier die Wertung…

Alle drei Filme lohnen es, sie auszuprobieren. Der günstige Preis lädt zum Herumspielen ein. Leisten Sie sich ein paar dieser billigen, Verzeihung: preiswerten Filme, und zelebrieren Sie damit einmal einen Eintest-Vorgang. Oder Sie besorgen sich ein paar davon und verschießen sie nach Lust und Laune. Bei 2 EUR je Film tut es Ihrem Geldbeutel nicht so weh, und schließlich lernt man Fotografieren nur durch eines richtig: durch viel Fotografieren.

Dass die Qualität nicht schlecht ist, hat sich bei diesem Test gezeigt. „Suboptimale“ Lösungen bei bestimmten Details (Klebeband, stückweise Reaktion auf Entwicklungszeit) muss man bei dem Preis vielleicht einfach hinnehmen. Man kann es auch positiv sehen: Es lehrt einen gleich auch noch sauberes, reproduzierbares Arbeiten.

Und jetzt noch die letzte, nicht ganz unbedeutende Frage:

Wo bekommt man Lucky Filme?

Wie eingangs erwähnt, ist dieser Artikel wirklich brandaktuell und erscheint praktisch zur europäischen Markteinführung. Eine lange Liste von Bezugsquellen kann ich Ihnen daher nicht anbieten, doch bin ich zuversichtlich, dass die Liste innerhalb der nächsten Monate erheblich wachsen wird.

Lucky Film im Internet: www.luckyfilm.com

Wollsteins Fotopapier-FAQ - Teil 2

Thomas Wollstein

April 2004

Hier ist er nun, der zweite Teil des FAQ, an dessen Erarbeitung Sie sich durch Ihre Fragen beteiligt haben. Ich hoffe, die Antworten auf die Fragen in Teil 1 haben Sie zufrieden gestellt.

Auch Teil 2 wird noch nicht alle Fragen beantworten. Er ist bereits so lang geworden, dass ich den Aspekt „Hochglanztrocknung“ zunächst noch ausgespart habe. Das hat neben der Länge des Ihnen hiermit vorliegenden zweiten Teils auch den Grund, dass die Ausführungen zum Hochglanztrocknen für sich schon recht umfangreich wären. Es kommt hinzu, dass ich mit dieser Technik selbst kaum Erfahrung habe, da ich nun einmal luftgetrockneten „Naturglanz“ oder sogar mattes Papier (je nach Motiv) bevorzuge. Ich merke das Thema aber vor für eine spätere Kolumne, die sich dann eben mehr auf Literaturrecherche abstützen wird. Frei nach dem Motto: „Ich weiß vieles nicht, aber ich weiß, wo es gut beschrieben steht.“

Um Sie ein wenig anzufüttern, sei hier ein kurzer Ausblick auf die nächsten Monate gegeben: Ich plane für Mai die Vorstellung von neu (eben im Mai, wenn ich dem Anbieter trauen darf) auf den europäischen Markt kommenden, sehr günstigen Filmen. Ich bin froh darüber, dass mir Franz Borgerding und Martin Jangowski ihre Unterstützung dabei zugesagt haben. Mit zwei so sachkundigen Mit-Kritikern wird, so denke ich, eine ausgewogene Meinung herauskommen.

Weitere Beiträge (wobei die Reihenfolge noch nicht sicher ist) plane ich zu den Themen „Vergrößerungsrahmen“, „neutrales Fixierbad“ und „Lufttrocknung von Baryt ohne Klebeband (und trotzdem plan)“.

Jetzt aber weiter mit dem FAQ!

Welches ist die optimale Trocknung für Barytpapier (Luft, Fließpapier, Trockenpresse)?

Stichworte:

• Trockenverfahren (physikalisch, chemisch)

• Geschmack

• Planlage

• Bildton

• Haltbarkeit

• Zeit

Diese Frage geht ein bisschen in die Richtung von „Was ist Ihr Leibgericht?“ Meine Tochter wird Ihnen gleich ein bekanntes italienisches Nudelgericht empfehlen, ich möglicherweise auch, wenn auch ein anderes, und meine Frau ein drittes. Antwort folglich: Das hängt (u.a.) davon ab, was Ihnen gefällt.

Unbefriedigende Antwort? Stimmt! Nähern wir uns der Frage mal von verschiedenen Standpunkten.

Ein Punkt ist sicher der Geschmack. Nicht jeder mag den Spiegelglanz von hochglanzgetrockneten Bildern. Ich mag z.B. (s.o.) luftgetrockneten „Natur“glanz lieber. Geschmack steht außerhalb jeder Diskussion.

Weiterer „geschmäcklerischer“ Aspekt ist der Bildton. Heißtrocknung kann den Bildton, insbesondere bei getonten Bildern, erheblich verändern. Bilder die heiß getrocknet und erst dann getont werden, reagieren - so schreibt es Tim Rudman in seinem „Master Printing Course“ - mitunter deutlich anders auf den Toner als solche, die nur bei Raumtemperatur luftgetrocknet werden. Auch da kommt es also drauf an, ob Sie das Ergebnis mögen oder nicht.

Im Hinblick auf Haltbarkeit ist aus meiner Sicht Lufttrocknung ohne Presse die beste Lösung. Warum? Wenn Sie sich das Tuch Ihrer Trockenpresse einmal mit einem nicht sauber verarbeiteten Bild kontaminiert haben, ist es schwer oder gar nicht wieder sauber zu bekommen. Da hilft auch heißes Waschen m.E. kaum. Denn Thiosulfat wandelt sich im Verlauf von einigen Stunden unter Lufteinfluss in eine unlösliche Verbindung um. Sie alle haben das sicher schon einmal an Fixierbadschalen gesehen: Die Flecken, die in diesen Schalen entstehen, wenn man sie nicht richtig ausspült, sind nur mechanisch wieder zu entfernen, aber auch noch so langes Spülen entfernt sie nicht. Als Randnotiz: Genau aus diesem Grund kann man auch Fotopapiere nicht heute halb wässern und morgen den Rest auswaschen. Der „Rest“ ist nämlich morgen absolut unlöslich. Eine glatte Platte kann man aber, sollte man tatsächlich so geschludert haben, dass sie kontaminiert ist, mit Scheuermilch und Armschmalz (s. Prof. McGonagall in J.K. Rowling, Harry Potter und die Kammer des Schreckens) wieder sauber bekommen.

Aspekt Zeit: Ungeheizte Lufttrocknung braucht etwas Zeit. Wenn Sie auf schnelle Verarbeitung angewiesen sind, ist eine daher Trockenpresse unumgänglich. Andererseits: Baryt und schnell, das sind m.E. zwei Begriffe, die nicht sofort zusammenpassen.

Es gibt natürlich auch noch chemische Schnelltrocknungsverfahren, die darauf beruhen, dass dem Bild das Wasser durch eine geeignete Chemikalie, z.B. bestimmte Alkohole, entzogen wird bzw. das Wasser im Bild durch Alkohol ersetzt wird. Der Wasserersatz verdunstet schneller als Wasser, und so ist das Bild schneller trocken. Das kann man mal als Notbehelf machen, aber als Routineverfahren lohnt es m.E. nicht, denn

• es kostet einiges an Lösemittel,

• Sie brauchen einen sehr gut belüfteten Ort, um das ganze verdunstete Lösemittel abzuführen (und die Mischung aus Alkoholdampf und Luft ist im besten Fall – Ethanol – benebelnd, im schlechtesten schlicht ungesund, kann aber durchaus auch zündfähig sein),

• es ist nicht gerade umweltfreundlich, und

• kann je nach Behandlung Spätfolgen haben.

Schließlich: Aspekt Planlage. Barytbilder, die Sie, wie es früher oft vorgeschlagen wurde und als Klischee immer wieder dargestellt wird, an einer Ecke aufgehängt auf der Leine getrocknet wurden, sind oft nicht mehr vernünftig glatt zu kriegen. Heiß trockengepresste Bilder liegen halbwegs plan. Aber auch luftgetrocknete Bilder kann man absolut plan bekommen, indem man sie aufspannt. Nutzen Sie dazu das Verfahren mit Klebeband, wie es auf der PHOTOTEC-Webseite beschrieben ist, aber besser nicht mit einer unbeschichteten Spanplatte, sondern mit einer resopal-beschichteten Platte als Basis.

Schöner noch geht es mit einer klebebandfreien Barytrockenvorrichtung, deren Selbstbau ich Ihnen in einem der nächsten Artikel vorstellen werde.

Ein anderes Verfahren beruht darauf, die Bilder in nicht mehr nassem, sondern vorgetrockneten, aber noch deutlich feuchtem Zustand zwischen Lagen von Fliespapier zu pressen, bis sie trocken sind und plan liegen. Ich habe dieses Verfahren vor Jahren ausprobiert, habe es jedoch wieder aufgegeben, weil gar zu oft Fusseln auf der Papieroberfläche kleben blieben.

Manche Papiere, besonders z.B. das sehr dicke Fortezo, sind sehr gutmütig. Man lässt sie einfach mit der Bildseite auf einem geeigneten Tuch liegend trocknen und presst sie in trockenem Zustand für ein paar Tage in Büchern oder zwischen Flieslagen, und schon liegen sie absolut glatt.

Nach meinen Erfahrungen hat man mit dickerem Papier in aller Regel weniger Probleme mit der Planlage.

Was ist bei der Trocknung zu beachten?

Stichworte:

• Trocknung PE/Baryt

• Heiß-/Kalttrocknung

• Blooming

• Geschmack

• Glanz

• Zeit

• Verziehen

Die Trocknung von PE-Papier ist denkbar einfach: Hängen Sie die Bilder auf die Wäscheleine oder stellen Sie sie in ein Abtropfgestell für Teller o.ä. Nach ein paar Stunden sind sie absolut trocken. Ein Netzmittel kann helfen, ungleichmäßiges Trocknen mit Fleckenbildung zu vermeiden, aber auch bei dem in Düsseldorf nicht eben kalkarmen Wasser hatte ich ein solches bei Papierbildern noch nicht nötig. Nur legen sollten Sie die Bilder nicht, denn dann läuft das Oberflächenwasser nicht ab, sondern es bilden sich zwangsläufig – auch mit Netzmittel – kleine Seen, die langsam eintrocknen. Dadurch entstehen auch bei nicht sehr hartem Wasser Kalkflecken. Zum Thema „Netzmittel“ siehe aber auch Stichwort „Konservierung“.

Viele glänzende PE-Papiere bekommen durch Heißtrocknung einen schöneren Hochglanz (siehe auch Stichwort „Blooming“). Kommen Sie aber nie auf den Gedanken, PE-Papier auf einer Presse für Baryt zu trocknen. Im schlimmsten Fall können Sie danach die Presse - und natürlich auch das Bild - wegschmeißen. Man kann PE-Papier mit einem Haartrockner trocknen, aber häufig führt das dazu, dass Staubpartikel auf die warm doch recht klebrige Oberfläche gepustet werden und das Bild fortan verunzieren.

Es gibt natürlich auch IR- und andere Durchlauftrockner, aber die kosten ein paar Euro.

Nasses Barytpapier ist weich und formbar. Wenn Sie einen nassen Barytprint an einer Ecke auf die Wäscheleine hängen, wird das Blatt entlang seiner Diagonale durch sein eigenes Gewicht ein wenig in die Länge gezogen. Es wird nota bene nur die Diagonale nennenswert länger, weil nur an ihr das Gewicht des Papiers zerrt. Die Seiten bleiben im Wesentlichen gleich. Das aber heißt, dass Pythagoras, der alte griechische Mathematiker, der einmal festgestellt hat, dass zu zwei rechtwinklig aufeinander stehenden Seiten nur eine ganz bestimmte Verbindungslinie zwischen den Endpunkten passt, sauer wird, und das Papier muss sich krümmen, und zwar in einer Weise, die Sie kaum wieder reparieren können, wenn Sie ein Bild so bis zur vollständigen Trocknung malträtiert haben.

Die weiche Oberfläche nasser Gelatine ist formbar. Das heißt einerseits, dass sie leicht beschädigt wird, wenn Sie sie mechanisch beanspruchen. Aber: Wenn man Barytbilder im Kontakt mit einer richtig glatten Oberfläche, z.B. hochglanzpoliertem Metall, hochwertigem Glas oder Kunststoff, trocknen lässt, bekommen die Bilder einen spiegelnden Hochglanz, der insbesondere die Schattenwiedergabe fördert. (Siehe dazu auch Stichwort „hohe Schwärzung“ im Teil 1 des FAQ.) Die Hochglanztrocknung muss nicht auf einer Presse geschehen; sie funktioniert auch - nur langsamer - bei Raumtemperatur. In meiner fotografischen Anfangszeit („Damals in den Ardennen...“) wurde noch in vielen Büchern beschrieben, wie man ein Bild auf eine saubere (!) Glasscheibe aufquetscht und trocknen lässt. Wenn man das abends tat, sollte das Papier aus eigenem Willen über Nacht abfallen. Tat es das nicht (z.B. weil die Glasscheibe nicht sauber war) so war das Bild i.Allg. unrettbar versaubeutelt.

Einen wirklich sauberen Hochglanz hinzubekommen, gleich ob auf einer Hochglanzpresse oder per Raumtemperaturtrocknung, ist schon eine Arbeit, die viel Sorgfalt erfordert. Viel kann schief gehen, und in aller Regel sind die Resultate irreversibel, d.h. ein toller Print, fehlerhaft hochglanzgetrocknet, ist nur noch für die Tonne geeignet. Vielleicht wird die Hochglanztrocknung deswegen nicht mehr gar so oft praktiziert.

Wie ist das eigentlich mit dem „säurefreien“ Papier?

Stichworte:

• Zerfallsmechanismus von Papier

• säurefrei/holzfrei

• Pufferung

• Schadstoffe

Mit der Haltbarkeit von Fotos habe ich mich schon verschiedentlich befasst, allerdings primär unter dem Gesichtspunkt der Haltbarkeit des Silber- oder Tintenbildes. Das ist auch sinnvoll, da es das schwächere Glied in der Kette ist. Wie erst in der letzten Kolumne erläutert, kann man hinsichtlich des Trägers nicht eindeutig PE- oder Barytpapiere als die „besseren“ ausmachen.

Bei Papier im Allgemeinen wird es als wichtig angesehen, dass es „säurefrei“ ist. Wenn wir aber unser Papier durch die fotografischen Suppen ziehen, ist meist auch ein saures Stoppbad dabei. Gefährden wir damit die Haltbarkeit unserer Bilder? Mitnichten. Die Essig- oder Zitronensäure des Stoppbades wird im Zuge der weiteren Verarbeitung, insbesondere während des Wässerns, schnell und vollständig entfernt, da sie keine Neigung hat, sich in Gelatine oder Träger zu verkrallen.

Schauen wir uns aber einmal die Herstellung von Papier an: Hauptzutat von Papier sind Zellulosefasern, und bis in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde das meiste Papier durch das Recycling von Leinen- und Baumwollfasern aus Lumpen (Hadern) hergestellt. In neuerer Zeit (und speziell seit Einführung des „papierlosen Büros“, so scheint es mir manchmal) ist der Papierbedarf offenbar so groß, dass das nicht mehr ausreicht. Es mag auch hinzukommen, dass heute viele Kleidungsstücke aus Mischfasern oder ausgerüsteten Fasern bestehen und sich daher nur noch bedingt für ein solches Recycling eignen. Jedenfalls wird Papier heute zum großen Teil aus Holzfasern hergestellt. Holz besteht etwa zur Hälfte aus Zellulose, nächster Hauptbestandteil ist Lignin, ein der Zellulose verwandtes Material. Für die Papierherstellung muss alles außer der Zellulose entfernt werden, speziell auch das Lignin, da es die Neigung hat, im Laufe der Zeit zu zerfallen und dabei Säure zu erzeugen, das Papier brüchig zu machen und Verfärbungen hervorzurufen. Genau das ist denn auch der Grund, warum hochwertige Papiere als „holzfrei“ bezeichnet werden. Der heute scheinbar üblichere Begriff „säurefrei“ scheint mir nicht so passend wie „ligninfrei“ (oder eben „holzfrei“). Er gibt Anlass zu Missverständnissen. Vor längerer Zeit las ich in einem Artikel über Edeldrucke längliche Ausführungen eines (nicht eben wenig schreibenden) Autors, wonach durch langes Wässern praktisch alle Probleme mit Säure im Papier gleich automatisch mit gelöst wären, denn die Säure und alles andere, was dem Bild schaden könnte - so der Autor - würde ja ausgewaschen. Ganz offensichtlich hat besagter Autor schlaues Wasser, das weiß, was dem Papier schadet: Es lässt die Gelatineschicht der Emulsion und die Schlichte (Leim aus Stärke oder Gelatine) im oder auf dem Papier und löst nur die schädliche Säure auf. Meinem Leitungswasser traue ich diese Intelligenz nicht zu, und wenn im Papier produktionsbedingt Lignin enthalten ist, so schafft es mein Wasser mit Sicherheit nicht - und ich wage zu behaupten, Ihres auch nicht -, es herauszulösen, gleich, ob ich eine Stunde oder einen Tag lang wässere. Und dann zerfällt das Lignin irgendwann und erzeugt Säure, die vorher nicht da war. Das ist mein zweiter Kritikpunkt am Begriff „säurefrei“: Kann gut sein, dass Papier beim Kauf säurefrei ist. Wenn aber die Säure später nachproduziert wird, habe ich davon rein gar nichts.

Um diese nachträgliche Fabrikation von Säure im Papier unschädlich zu halten (und von außen kommende zu neutralisieren), werden manche Papiere gepuffert, d.h. man baut ein schwaches Alkali ins Papier ein, das mit entstehender Säure reagiert und sie neutralisiert. Dafür kann man z.B. schwache Magnesiumcarbonatlösungen verwenden, aber ich befürchte, das Magnesiumsalz würde wirklich im Zuge einer längeren Wässerung ausgewaschen. Bei der Nachbehandlung von Fotos zu konservatorischen Zwecken - so schreibt William Crawford in The Keepers of Light - benutzt man jedenfalls, anders als bei Büchern, auch deswegen keine Pufferlösungen, weil die Dank ihrer Alkalinität die Gelatine aufweichen lassen könnten. Dann wäre vielleicht das Papier gerettet, aber das Foto nicht mehr drauf. (Operation gelungen, Patient tot.)

Weitere Quellen von Bild und Träger schädigender Säure und anderen Chemikalien sind

• alle Arten von Klebstoffen (Viele enthalten Schwefelverbindungen und praktisch alle enthalten Lösemittel.),

• Aufbewahrungskisten und Rahmen aus Holz (Insbesondere Weichhölzer enthalten viel Harz und verdunsten Terpene.),

• Schmiermittel in Scharnieren bei metallenen Aufbewahrungskassetten,

• heimische Putz- und andere Chemikalien (z.B. Haarsprays usw.);

• und, und, und...

Um dem ganzen die Krone aufzusetzen, muss man noch wissen, dass - so sagte mir jedenfalls ein renommierter Hersteller - die meisten für Fotopapiere verwendeten Träger nicht einmal wirklich „säurefrei“ sind.

Fazit: Wer absolut archivtaugliche Bilder haben möchte, wird mit Papier nicht wirklich glücklich. Beständiger ist z.B. ein Polyesterträger, wie er z.B. für MACO EXPO Display genutzt wurde. (Suchen Sie es nicht im Laden, es wird aufgrund von Fertigungsproblemen nicht mehr produziert.) Polyester - das wurde schon bei Filmen erwähnt - kann extrem lange „leben“, nämlich bis zu 500 Jahren.

Man kann also eine Menge „Gegenanzeigen“ formulieren, aber nicht eindeutig ein Trägermaterial als das Beste identifizieren. Darüber hinaus kann man versuchen, bei den Herstellern durch Kundenanfragen Problembewusstsein zu schaffen. Fragen wir doch einmal Agfa, Bergger, Foma, Forte, Ilford, Kentmere, Kodak, MACO, Oriental, Tetenal, Wephota und wie sie alle heißen, was für Papierträger sie verwenden. Nur so erfahren die Herrschaften, dass es uns überhaupt interessiert.

Zu PE-Papier: Ich bevorzuge Multigrade IV, weil es von der Seite betrachtet nicht so komisch schimmert. Ist das heute bei allen Herstellern so?

Verwandte Frage:

Was ist 'Blooming' und wie kann der Effekt verhindert werden?

Stichworte:

· Heiß-/Kalttrocknung

· Blooming

Was Sie ansprechen, ist der so genannte Blooming-Effekt: An Stellen hoher Silberdichte scheint, von der Seite gesehen, ein Belag auf der Papieroberfläche zu liegen. M.W. tritt der Effekt ausschließlich oder zumindest hauptsächlich bei glänzendem Papier auf. Er kommt - diese Erklärung habe ich einmal gehört - dadurch zu Stande, dass an Stellen hoher Dichte Silberfädchen wie kleine Härchen durch die Oberfläche dringen. Der Effekt ist natürlich unerwünscht, und die Papierhersteller versuchen etwas dagegen zu unternehmen. Aber auch bei Papieren, wo der Effekt stark auftritt, lässt er sich durch Warmtrocknung mit einem IR-Durchlauftrockner beseitigen. Dadurch wird die Papieroberfläche weich, und die Fädchen versinken oder legen sich flach (vereinfacht gesprochen).

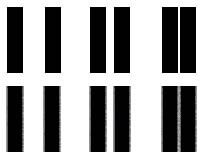

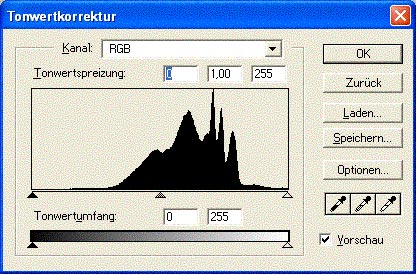

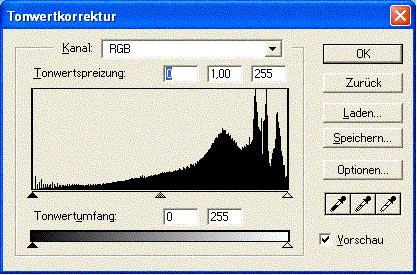

Gibt es Beispiele für einige typische Fehler und ihre Auswirkung, insbesondere mit Bildern von diesen und ihre Vermeidung bzw. die Umkehr, wenn mein Print das und das aufweist, was kann die Ursache sein? (Evtl. unter Verwendung von Scans der Leser)

Stichworte:

• Lerneimer